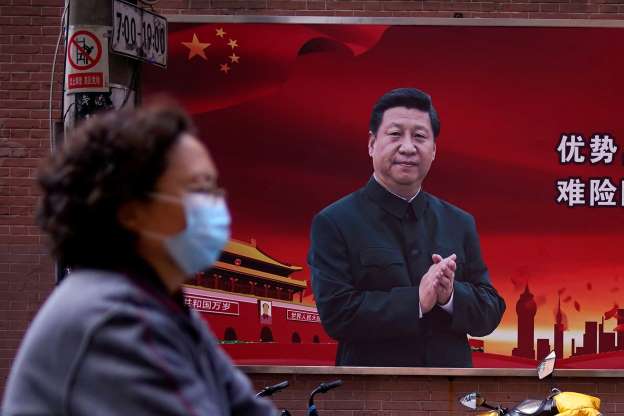

Miedo al estigma: China y el síndrome de Chernobyl

China no es la misma ante los ojos del mundo.

El impacto global del coronavirus va más allá del aspecto de la salud, social y culturalmente ya no somos los mismos, en busca de un culpable a quien responsabilizar por el dramático desarrollo a escala global del COVID-19, las luces del mundo apuntan a China. El régimen comunista del país más poblado del mundo es visto como responsable de haber originado esta tragedia global por no haber alertado tempranamente a la Organización Mundial de la Salud sobre la aparición del virus.

Vea también Cómo el coronavirus obligó a suspender campañas de vacunación y dejó a 117 millones de personas en riesgo

Otras voces sostienen que Beijing directamente ha ocultado deliberadamente lo que ocurría. En ausencia de controles internos, sin los contrapesos institucionales y la fiscalización de la prensa libre de los países democráticos, el Politburó pudo haber caído preso de una suerte de síndrome Chernobyl.

El 26 de abril de 1986 una falla en el reactor nuclear en Chernobyl, a unos cincuenta kilómetros de Kiev, en la entonces república soviética de Ucrania, provocó una explosión que derivó en una gigantesca catástrofe en la zona. Finlandia detectó una inmensa nube radioactiva que cubrió buena parte del territorio de Ucrania, Bielorrusia y Rusia y que amenazaba a extenderse hacia Europa Occidental.

Durante varios días, las autoridades de Moscú se negaron a admitir los hechos. Los jerarcas soviéticos rechazaron cualquier reconocimiento de la tragedia y aseguraron que solamente habían muerto dos personas y que no existía riesgo de radiación. En el transcurso de las primeras 36 horas desde que tuvo lugar el accidente, el gobierno apenas emitió dos escuetos comunicados que reunían en conjunto tan sólo 250 palabras, tal como advirtió el New York Times en su edición del día 29.

Recién al cuarto día, el Izvestia (el períodico del gobierno soviético) reconoció la existencia del accidente. En las jornadas posteriores, las autoridades se rehusaron a informar el verdadero alcance de la tragedia y se negaron a suspender las celebraciones del «Día de la Solidaridad Internacional de los Trabajadores» (1 de mayo) y el desfile del día de la Victoria en la Gran Guerra Patriótica (9 de mayo).

Los ciudadanos soviéticos y los de los países satélites del Pacto de Varsovia, sin embargo, lograban informarse a través de la Voice of America, Radio Free Europe o mediante el eficaz sistema de rumores subterráneos al que ninguna dictadura puede escapar.

No obstante, un vocero del Kremlin reiteró que la prensa occidental estaba actuando bajo los impulsos de una «histeria anti-soviética». Desde Tokio, donde sesionaba el G-7, el presidente Ronald Reagan exigió el 4 de mayo que «la Unión Soviética le debe al mundo una explicación» y sostuvo que «un accidente nuclear que resulta en la contaminación de varios países con material radiactivo no es un simple asunto interno». Recién el 13 de mayo, el Pravda reconoció que «esto es una agonía para nuestra Patria». Al día siguiente, un demacrado Gorbachov habló al país. Habían pasado dieciocho días desde la explosión.

La catástrofe de Chernobyl tuvo consecuencias dramáticas para la Unión Soviética. Puso en negro sobre blanco hasta qué punto el imperio de Stalin era una superpotencia, pero una superpotencia del Tercer Mundo. Las tragedia dejó al desnudo las inconsistencias materiales que se ocultaban detrás de los gruesos muros del Kremlin.

El sistema estaba basado en mentiras en las que nadie creía, un cinismo extendido, un creciente clientelismo y una ideología totalitaria que justificaba los mayores abusos de derechos humanos en pos del mantenimiento de los privilegios de la élite de la nomenclatura comunista. Varios años más tarde, Gorbachov reconoció que la explosión constituyó una «punto de inflexión» que permitió acelerar el proceso de reformas y apertura -Perestroika y Glasnost- que había lanzado recientemente.

Tres años antes, un episodio poco recordado había anticipado aquel comportamiento: el Politburó había intentado ocultar el derribo de un Boeing 747 de Korean Airlines (KAL 007) con 269 pasajeros a bordo que cubría la ruta Nueva York-Anchorage-Seúl cuando sobrevolaba territorio soviético, aparentemente por un error del instrumental de vuelo.

Los radares detectaron el ingreso del vuelo en la península de Kamchatka, sobre espacio aéreo soviético, creyendo que se trataba de un avión de reconocimiento militar norteamericano. El episodio había contribuido a deteriorar seriamente las relaciones entre Washington y Moscú. Entre los pasajeros, viajaba un miembro del Congreso de los Estados Unidos. Las autoridades soviéticas demoraron casi cinco días en reconocer los hechos y más tarde afirmaron que ignoraban que se trataba de un vuelo comercial. Fue entonces cuando el presidente Ronald Reagan describió los hechos como un «crimen contra la humanidad que nunca será olvidado».

Meses antes, durante su recordado discurso ante la National Association of Evangelicals en Orlando había calificado a la Unión Soviética como un «Imperio del mal». Quien fuera embajador soviético ante la Casa Blanca durante casi veinticinco años, Anatoly Dobrynin, admitió en sus Memorias que el régimen “esperó hasta el 6 de septiembre cuando una declaración oficial de la Agencia TASS reconoció que el avión fue derribado por error por un caza soviético. Para ese entonces ya se habían dañado seriamente los intereses permanentes de la Unión Soviética. Las semillas de la campaña anti-soviética, siempre presente en Occidente, se propagaron en forma inmediata y tomaron nueva vida”.

Mientras escribo estas líneas, se ha conocido que las autoridades chinas admitieron que las muertes por Coronavirus en la ciudad de Wuhan han sido “actualizadas” hasta un total de 3.689, es decir un número notablemente mayor al de 1.290 que se había dado a conocer hasta el momento.

De Chernobyl a Wuhan, los costos dramáticos derivados de la falta de transparencia en la información y la ausencia de prensa libre parecen volver a repetirse.

Con un agravante adicional. Los hechos actuales tienen lugar en circunstancias muy diferentes a las de mediados de los años 80. En nuestros días, Occidente en general y Estados Unidos en particular no enfrentan a una potencia en declinación como era la Unión Soviética en 1986. Gracias a las reformas pro-mercado iniciadas tras la muerte de Mao por Deng Xiaoping, a partir de 1978 ha venido creciendo a tasas inimaginables. La República Popular China compite hoy palmo a palmo con los Estados Unidos por el primer puesto como la mayor economía del planeta.

Los hechos derivados de la aparición del COVID-19 están dañando seriamente el intento de

construcción de “poder blando” del régimen comunista chino. La pandemia extendida a escala global repercutirá en miles de muertes y en una profunda recesión planetaria.

Si de algo puede servirnos tanta tragedia, acaso pueda ser haber aprendido alguna lección. Sin duda una de ellas debe ser recordar que nada está ganado para siempre y que la civilización es un aprendizaje continuo.

La cultura occidental está basada en un conjunto de valores: la dignidad del hombre, los derechos individuales y la limitación del poder del Estado a través de la división de poderes y la vigencia de una prensa libre. Defenderla, en palabras y hechos, adquiere en estas horas el carácter de un imperativo categórico.

Mariano Caucino es especialista en relaciones internacionales. Sirvió como embajador argentino en Israel y Costa Rica.

Con información de MSN